山口 武典氏

社団法人 日本脳卒中協会

矢坂 正弘氏

国立病院機構九州医療センター

脳血管内科 科長(対談当時)

(発言順)

<対談記事:2011年6月 新大阪にて実施>

現在、わが国では人口の高齢化に伴い心房細動患者が急増している。

心房細動に起因する脳梗塞は死亡率が高く予後不良なため、心房細動患者に対し適正な抗凝固療法を行って脳梗塞の発症を予防することが重要である。心房細動患者の脳梗塞予防には、医療技術の進歩だけでなく、一般市民・患者・医療関係者の知識向上も必要不可欠である。

そこで、日本脳卒中協会では、新たな社会啓発活動として「心房細動患者さんの脳をまもろうプロジェクト」を発足することになった。今回の座談会では、日本脳卒中協会 理事長 山口武典先生を司会に、同協会 専務理事・事務局長 中山博文先生、国立病院機構九州医療センター 脳血管内科 科長 矢坂正弘先生をお招きし、心房細動に起因する脳梗塞予防の重要性と日本脳卒中協会による啓発活動の実情と今後の展開について伺った。

-

脳卒中はわが国における死因の第3位、介護が必要となる原因の第1位であり、社会に対するインパクトが極めて大きな疾患といえます。

日本脳卒中協会では、脳卒中に関する正しい知識を広く普及させるなどして、国民の保健・福祉の向上に寄与することを目的に様々な活動を行っています。脳卒中は脳出血と脳梗塞に大別されますが、かつて脳卒中による死因の大半は脳出血であったのに対し。近年では脳卒中による死亡に占める脳梗塞の割合が高くなり、脳卒中全体の約70%を占めるようになりました。このような背景の中、2007年に脳梗塞で倒れられた元サッカー日本代表監督のイビチャ・オシム氏にお願いして、脳卒中の緊急対応についてのプロジェクトを開始し、その後「心房細動患者さんの脳をまもろうプロジェクト」が発足されました。

そこで本日は、心房細動患者さんにおける脳梗塞予防の重要性と日本脳卒中協会による啓発活動の内容について討議したいと思います。まず、心房細動に起因する脳梗塞の特徴について矢坂先生からお話しいただきます。

-

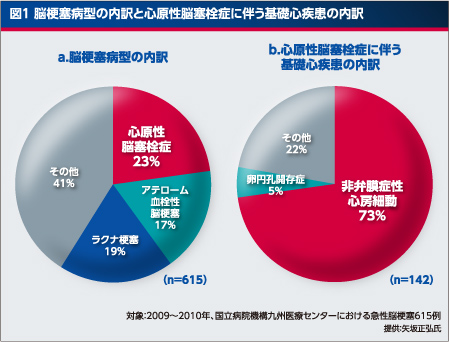

われわれの施設では、2009~2010年に急性脳梗塞と診断された患者の23%が心原性脳塞栓症でした(図1a)。その基礎心疾患の内訳は非弁膜症性心房細動が73%と最も多く(図1b)、心房細動は心原性脳塞栓症の最大のリスク因子だということがわかります。

心原性脳塞栓症は、他の脳梗塞に比べて重症例が多く、梗塞巣は大きいので死亡率が高く、たとえ一命を取りとめても一度の発作で重大な後遺症を残して要介護となるケースが多いことから、われわれはボクシングに例えて「ノックアウト型脳梗塞」と呼んでいます。

また、わが国の代表的な疫学調査である久山町研究では、40歳以上の初発脳卒中患者における10年間の脳梗塞累計再発率は約50%で、これを病型別にみると、ラクナ梗塞、アテローム血栓性脳梗塞がそれぞれ約47%と同程度であるのに対し、心原性脳塞栓症が約75%と著明に高いことがわかっています※1。したがって、心房細動患者では、予後不良で再発率も高い心原性脳塞栓症の発症を予防することが極めて重要といえます。

-

心原性脳塞栓症の予防について具体的に教えてください。

-

わが国のガイドライン※2では、脳梗塞の発症リスクを評価したうえで抗凝固療法を行うことが推奨されています。

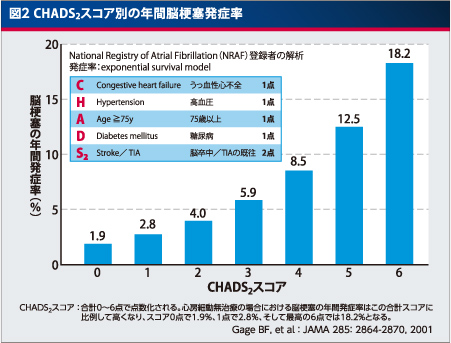

その評価法にはCHADS2スコア(うっ血性心不全、高血圧、75歳以上、糖尿病を各1点、脳卒中/一過性脳虚血発作(TIA)の既往を2点とし、合計0~6点でリスクを評価)が用いられており、脳梗塞の年間発症率はこの合計スコアに比例して高くなります(図2)※3。

CHADS2スコアは、米国で考察されたリスク評価法ですが、日本人においてもこの評価法が有効であることがわかっており、臨床の現場では広く用いられています。最近のガイドラインでは、CHADS2スコア1点を含む脳梗塞リスクを有する非弁膜症性心房細動患者に抗凝固薬を推奨する流れにあるようです。実地臨床では、CHADS2スコア1点の患者は多く、また、心原性脳塞栓症は発症前のCHADS2スコアに関係なく一度の発作で重症化する可能性が高いことから、今後はひとりでも多くの心房細動患者を悲惨な脳梗塞からまもるために、低リスクの患者でもより積極的に抗凝固療法を行うことを普及させる必要があると思います。

文献

- ※1Hata J. et al :J Neurol Psychiatry 76 : 368-372,2005

- ※22020年改訂版 不整脈薬物治療ガイドライン、脳卒中治療ガイドライン2021〔改訂2023〕

- ※3Gage BF, et al:JAMA 285:2864-2870,2001